致敬新疆榜样丨彭加木:罗布泊永恒的丰碑

天山网-新疆日报记者 谢慧变

9月中旬,沙漠依然蒸腾着灼人的热浪,仿佛要将天地间最后一丝水汽也彻底榨干。狂风卷起沙砾,抽打在每位队员脸上。新疆无垠的沙海中,一支特殊的队伍正逆风前行……

他们身后,是串串转瞬便被流沙吞没的脚印;他们面前,是无尽的荒漠与炽烈的骄阳。队伍最前方,一面印有“彭加木突击队”的红旗在漫天风沙中猎猎作响,犹如一团不灭的火焰,燃烧着信念与坚守。

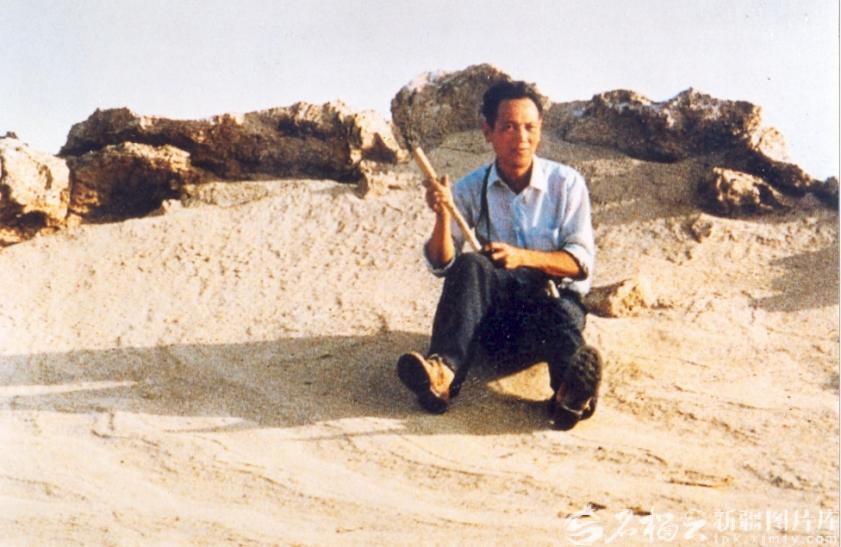

彭加木在野外采集样本。图/中国科学院新疆分院提供

“40多年前,彭加木先生就是这样逆风前行,一寸一寸地摸索,为国家科研事业拼尽最后一分力气。”“彭加木突击队”队长、中国科学院新疆生态与地理研究所研究员雷加强告诉记者。他的眼神仿佛穿透岁月,看着那位先驱者最初的身影。

究竟是怎样的信念,让一个人毅然扎根于此,又让一种精神在这片土地上传承?答案,要回到1956年去寻找。

那时的新疆,风沙依旧,百业待兴。一位名叫彭家睦的年轻科学家,在中国科学院上海生物化学研究所崭露头角,获得了赴苏联留学深造的宝贵机会。然而,他在人生岔路口作出了一个让许多人诧异的决定——放弃海外深造,毅然奔赴新疆,到中国科学院新疆分院工作。

“出国学习,人人乐意。到边疆工作,困难比较多。”他在给时任中国科学院院长郭沫若的信中写道,“我身体很好,家庭放得下,还是让我到边疆去吧。”铿锵字句之间,是一位青年科学家最炽热的报国之心。他甚至将名字从“彭家睦”改为“彭加木”,寓意“为边疆添草加木”,誓将生命扎根于祖国最需要的地方。

初抵新疆,彭加木便全身心投入科研工作。白天,他带着青年科技人员奔波在野外,汗水浸湿了衣背;夜晚,他又在实验室里彻夜实验、观察,常常是通宵达旦。在他的带领下,团队先后分离提纯出危害玉米、小麦、甜瓜、苹果等作物的病毒,为新疆植物病毒学研究奠定了坚实基础,成果受到国内外学术界广泛关注。

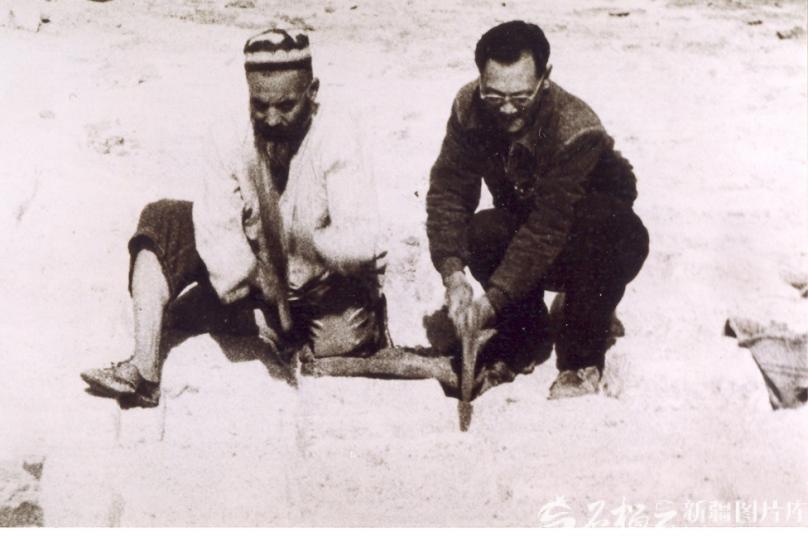

彭加木指导年轻科研人员。图/中国科学院新疆分院提供

彭加木对年轻人的培养也倾注了大量心血。他不仅在科研上悉心指导,还经常和支边青年促膝谈心、一同劳动。他在《新民晚报》上发表文章,表达自己愿做铺路石子的心声:“要像铁道兵那样,专门为别人铺路。我甘愿做一颗铺路的石子,让别人踏在我的背上走过去。”

然而,命运却给彭加木带来了严峻的考验。1957年,他患上纵隔恶性肿瘤,医院下达了“病危通知书”。在病床上,他没有被病魔吓倒,而是写下“昂藏七尺志常多,改造戈壁竟若何。虎出山林威失恃,岂甘俯首让沉疴”的诗句,展现出与病魔抗争的不屈意志。病情稍有稳定,他便迫不及待地回到了科研一线。

怀着“揭开罗布泊奥秘,夺回中国人发言权”的决心,彭加木先后15次开展新疆科考,3次进入罗布泊无人区。1964年和1979年,他两次到罗布泊外围进行科学考察,发现了大量钾盐、稀有金属和重水等宝贵资源,填补了我国科研领域的多项空白。

彭加木(右)采集土壤样本。图/中国科学院新疆分院提供

1980年,彭加木带领考察队完成了由北向南纵穿450公里罗布泊湖盆的壮举,实现了中国人首次组队穿越罗布泊核心地带,打破“无人敢与魔鬼湖挑战”的神话。

然而,在1980年6月17日,考察队在罗布泊东线遭遇极端沙尘暴和高温天气,陷入缺水缺油的困境。为节省科考经费、保证研究进度,已连续工作6天的彭加木毅然留下“我往东去找水井彭”的字条,只身走向茫茫沙漠,再也没有回来。

尽管组织了大规模搜寻,彭加木的身影永远留在了他挚爱的罗布泊。1981年,他被追授“革命烈士”称号。

岁月流转,风沙依旧,但彭加木留下的精神火种从未熄灭。

如今,一支由36名科研工作者组成的沙漠研究团队——“彭加木突击队”,正沿着彭加木的足迹,常年跋涉在新疆广袤的戈壁荒漠,继承和发扬着彭加木的科学精神与报国情怀。这支科研团队通过自主研发的新型固沙技术,成功让一片片荒漠重现绿色生机;探索出资源利用新模式,为沙区经济发展注入持续活力;通过搭建国际合作桥梁,将中国治沙的先进经验和技术推向世界舞台。

雷加强说,彭加木先生就像大漠中的胡杨林,生而千年不死,死而千年不倒。他留下的科学精神与爱国情怀,是我们取之不尽、用之不竭的精神财富。

大漠的风沙掩埋了足迹,却掩不住精神的传承。今日,“彭加木突击队”正以科技与坚守续写着彭加木先生未竟的誓言,让科学的星火在新疆永续不灭。